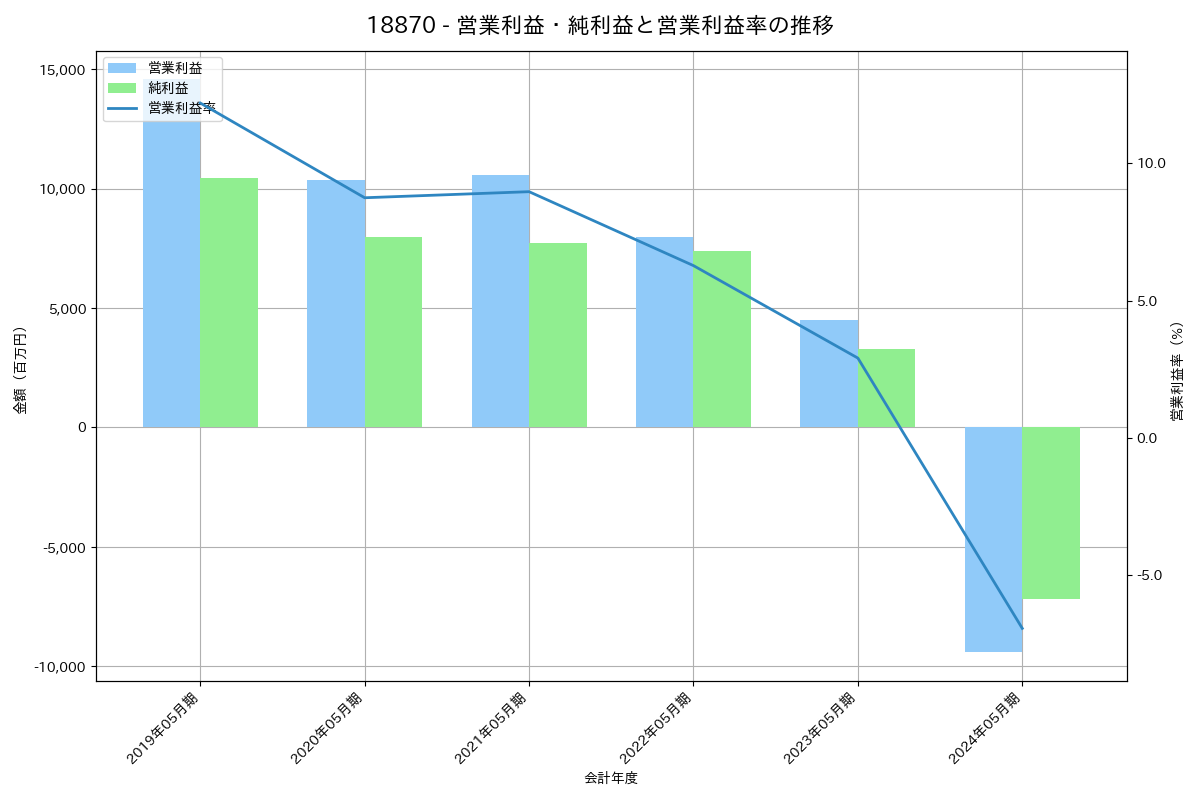

18870 – 日本国土開発 財務分析レポート

営業利益・純利益と営業利益率の推移

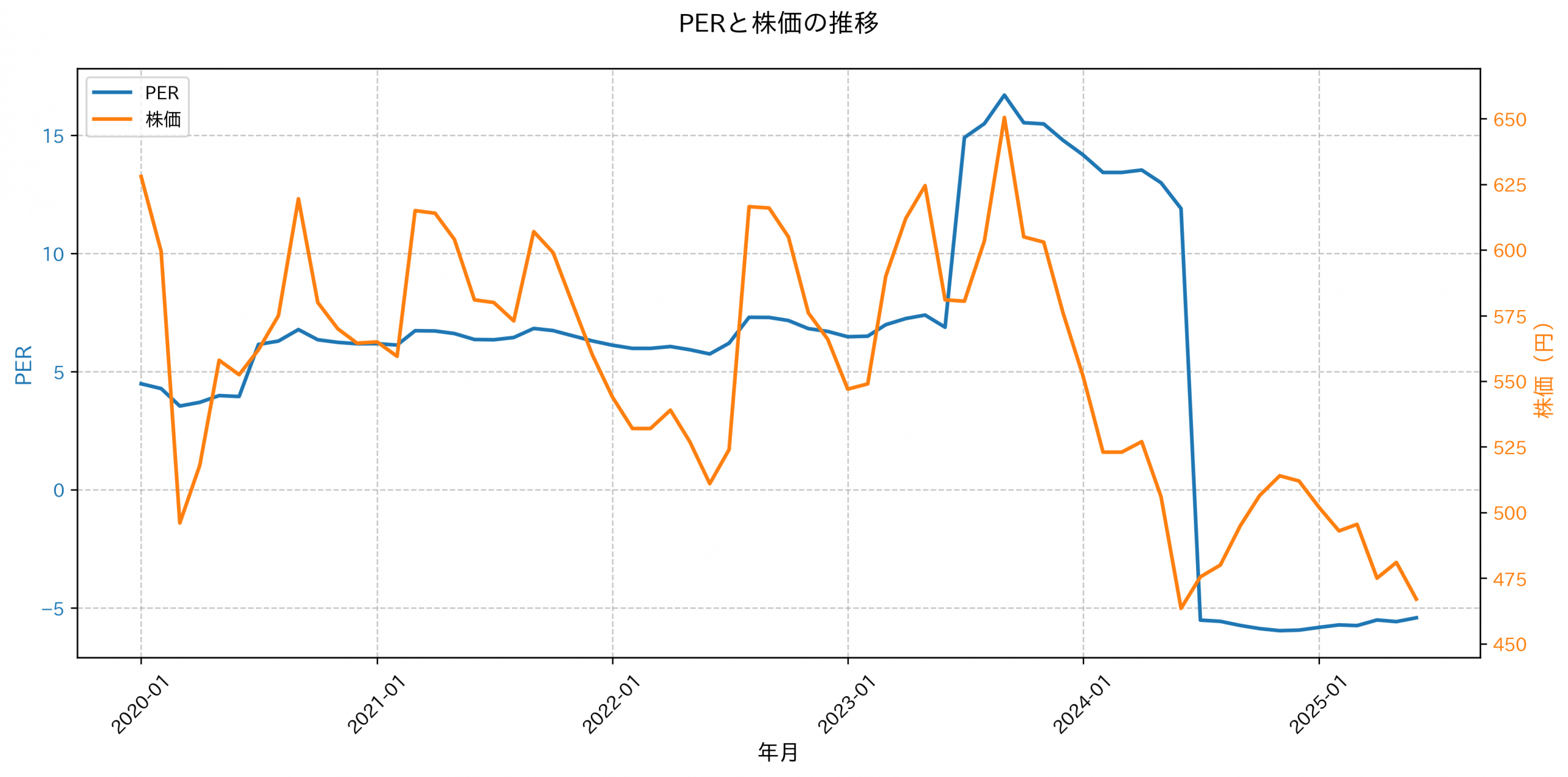

PER推移

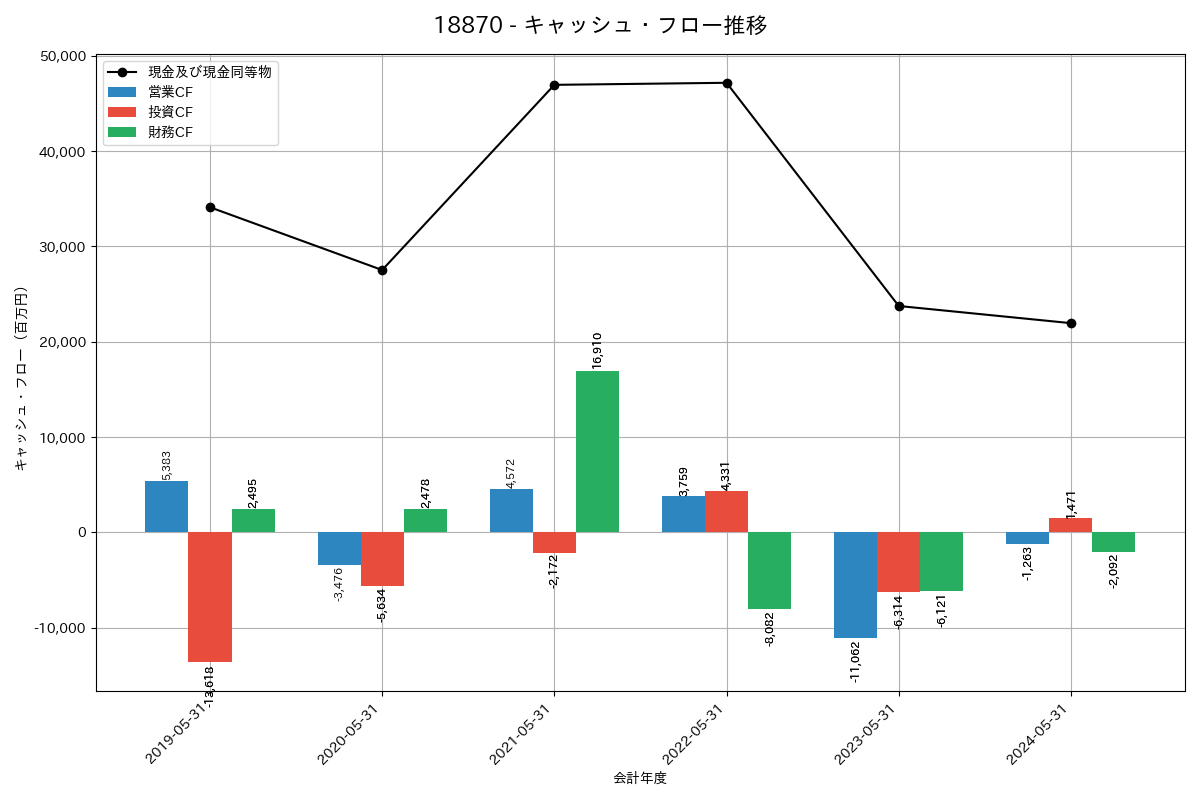

キャッシュフロー推移

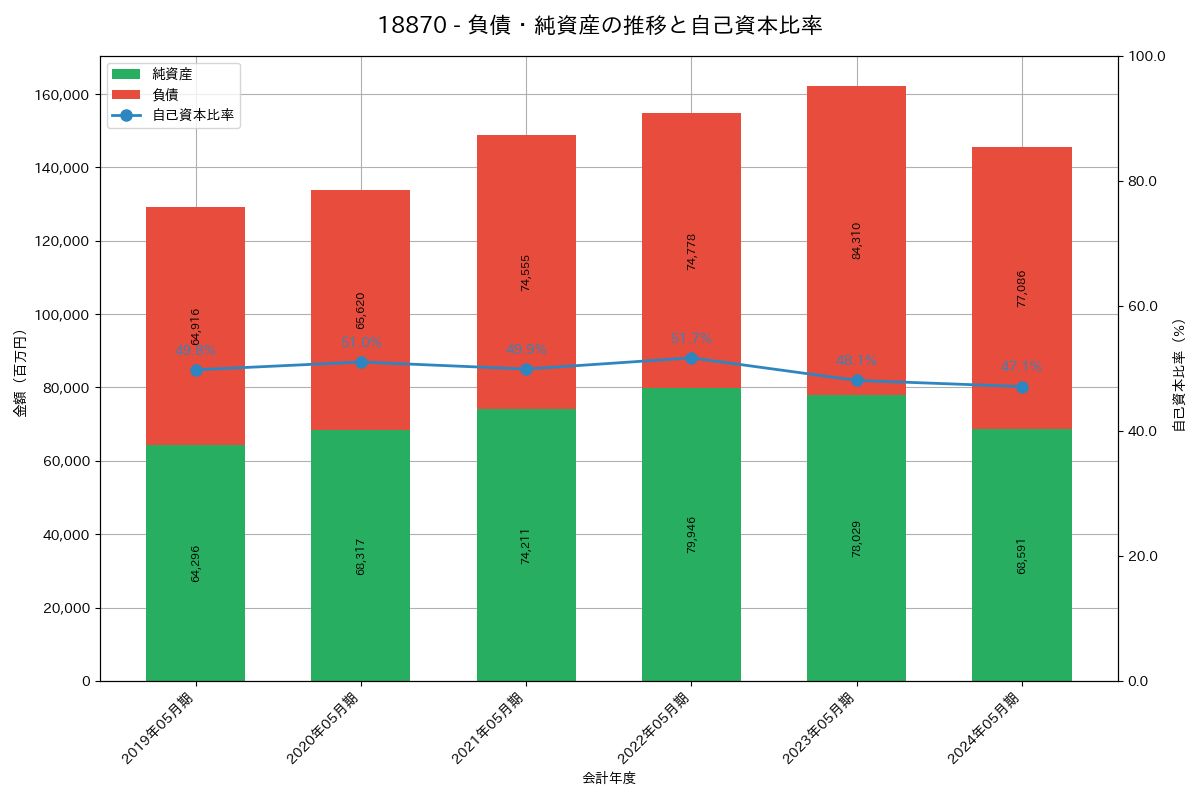

負債・純資産推移

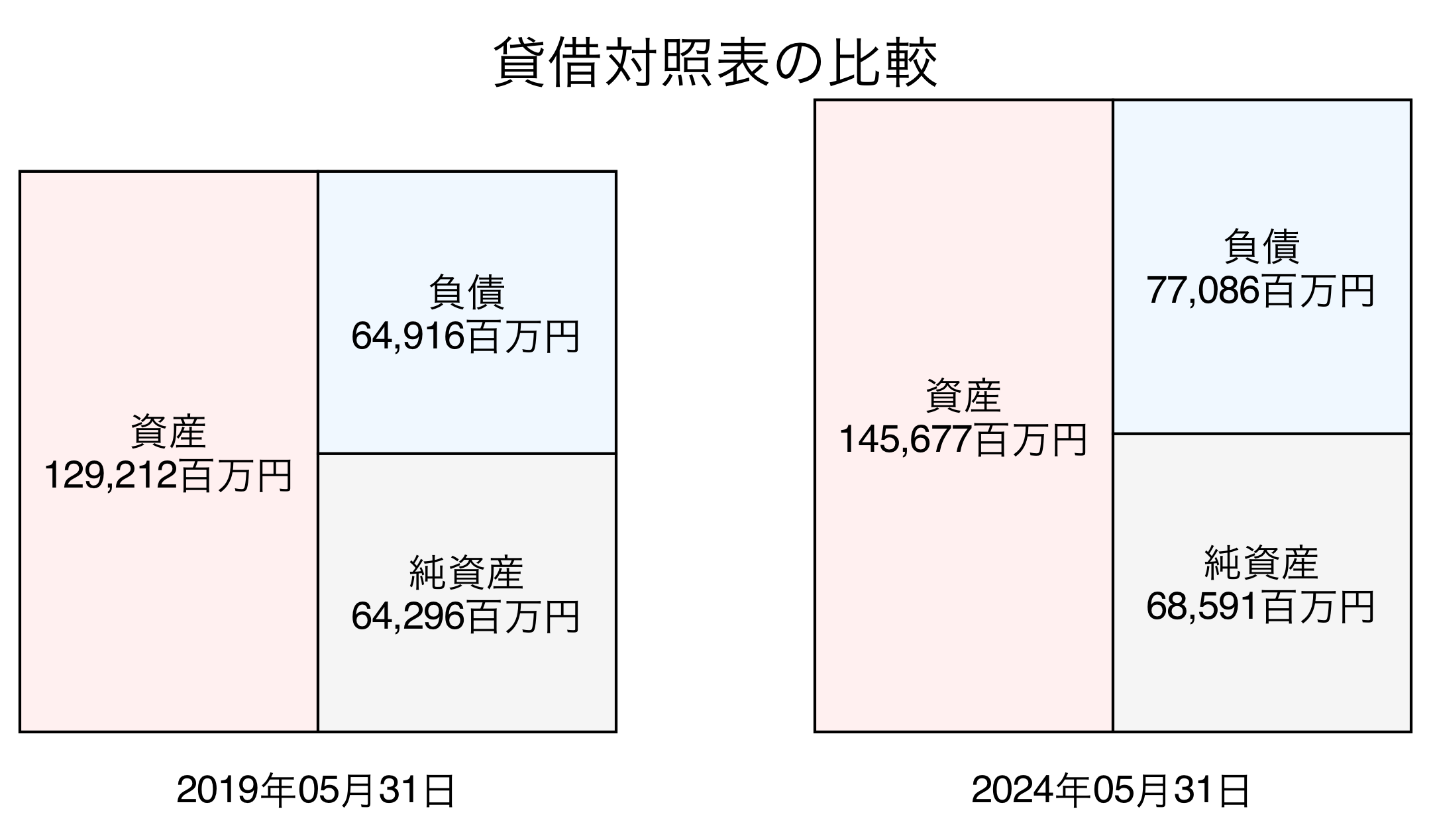

貸借対照表比較

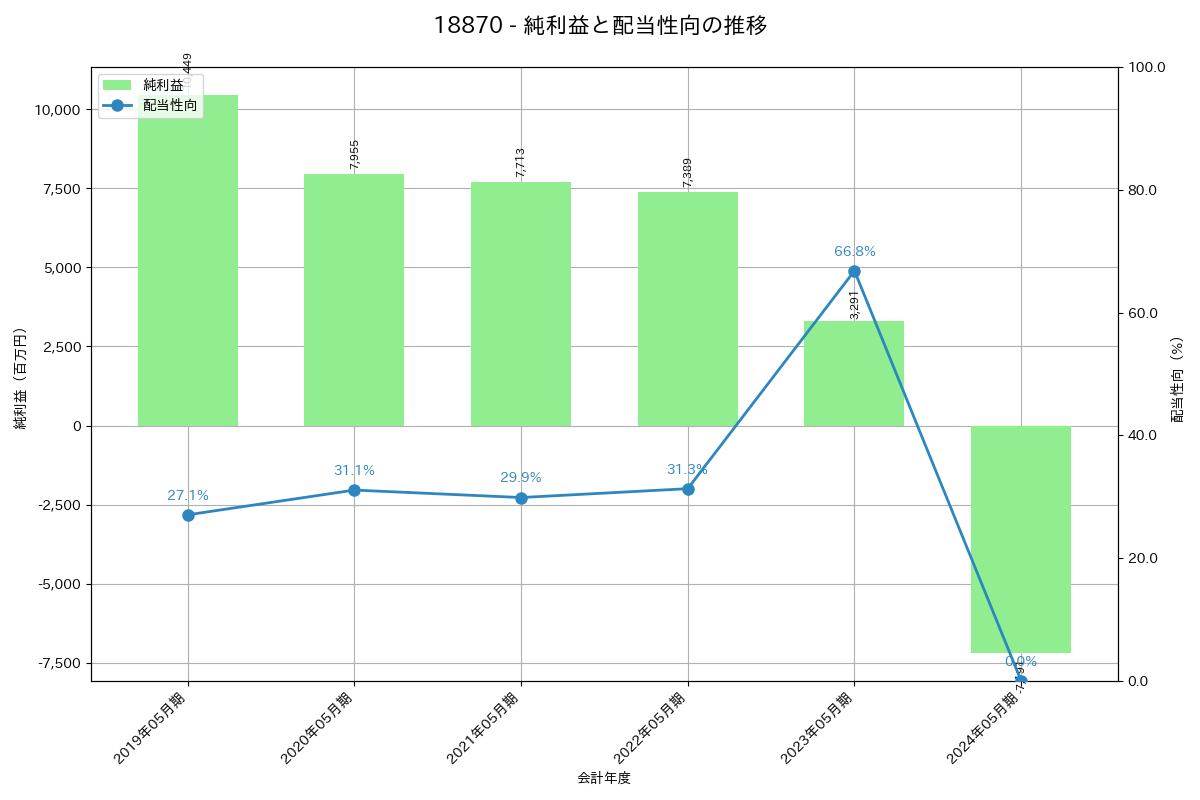

利益・配当推移

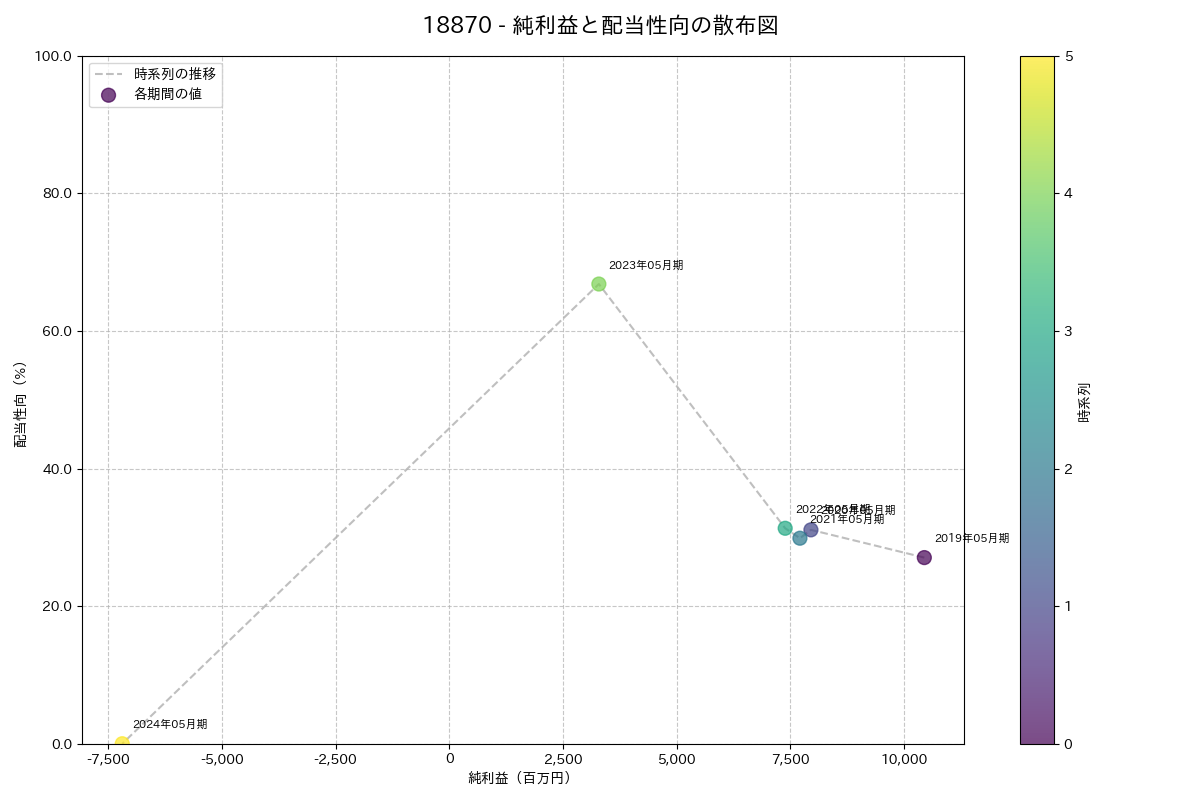

利益・配当散布図

在庫回転率の推移

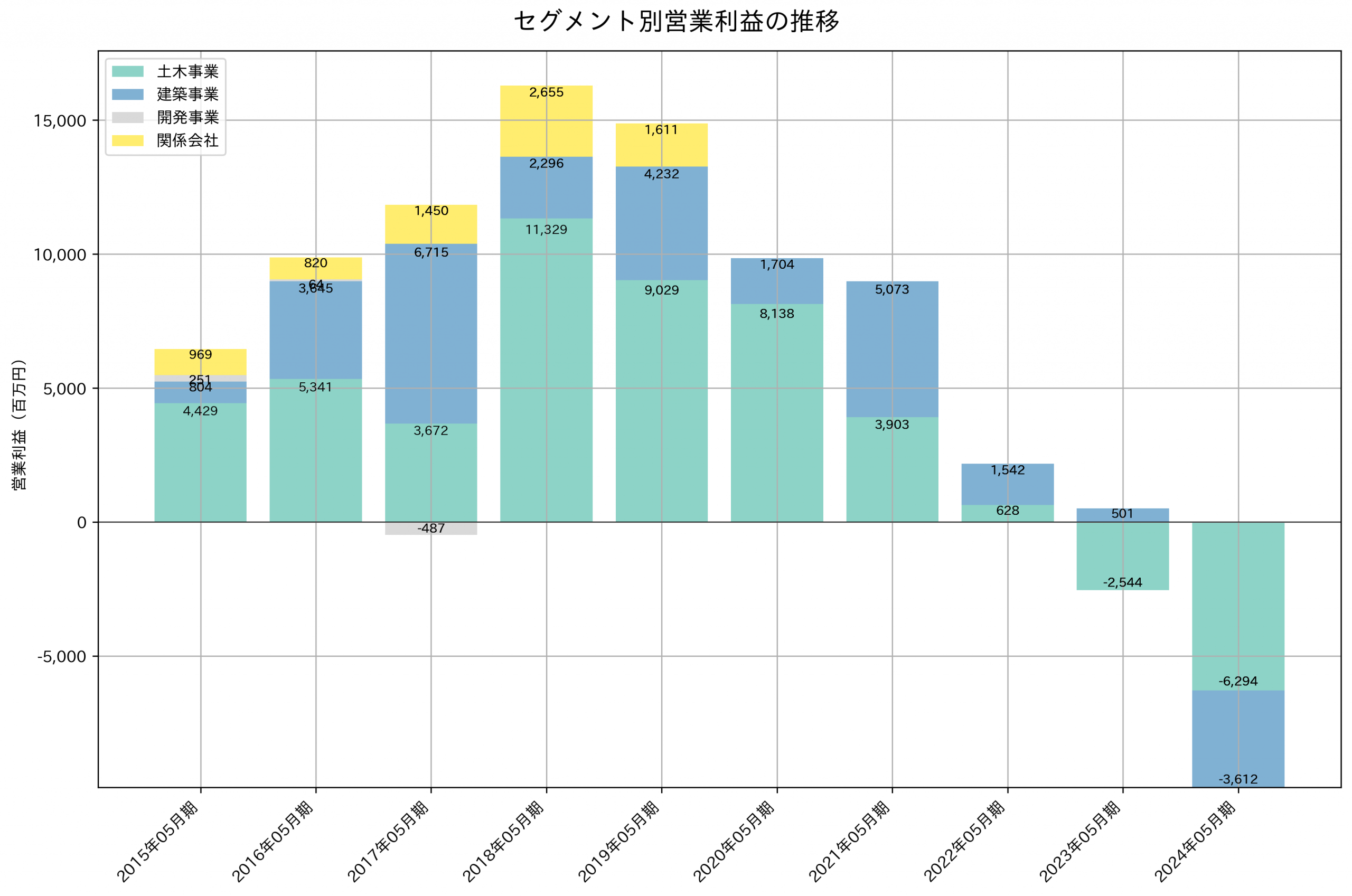

セグメント別利益の推移

事業内容

事業の概要

当社グループは、土木事業、建築事業、関連事業を主要な事業分野として展開しています。

主要な事業分野

- 土木事業

- 建築事業

- 関連事業(不動産開発、再生可能エネルギー事業)

各事業分野の詳細

土木事業

当社は、日本国内と東南アジアを拠点に、総合建設会社として、ダム、河川、橋梁、トンネル、道路、上下水道、造成工事などの施工管理を行っています。独自の技術開発やICT活用により、社会基盤整備や震災関連復興工事に貢献しています。

建築事業

当社の建築事業では、公共施設、競技場、オフィスビル、マンションなどの建造物を提供しています。高品質な建物の提供や建築デザイン計画ソリューションなど、施工管理能力を活かしたソリューションを提供しています。

関連事業

不動産の売買、賃貸、都市開発、地域開発、再生可能エネルギー事業を展開しています。不動産開発や再生可能エネルギー事業では、土木事業や建築事業で培った知見を活かして事業を展開しています。

事業の特徴・強み

- 土木事業では、技術提案型の企業としてオンリー・ワン技術の開発に注力し、生産性向上や工期短縮に貢献しています。

- 建築事業では、高品質な建物の提供や建築デザイン計画ソリューションを通じて、顧客ニーズに合わせたソリューションを提供しています。

今後の展開・戦略

当社は、ICT活用や技術開発を通じて生産性向上や施工の自動化に取り組むことで、さらなる競争力強化を目指します。また、再生可能エネルギー事業の拡大や不動産開発においても、持続可能な事業展開を目指す戦略を展開しています。

関連会社情報

【連結子会社】

| 会社名 | 住所 | 資本金 | 事業内容 | 所有割合 | 役員兼任 |

|——————|——————|——–|—————-|———-|———-|

| 国土開発工業㈱ | 神奈川県厚木市 | 300 | 土木事業その他事業 | 100.0 | 3名 |

| 海洋工業㈱ | 東京都千代田区 | 30 | 土木事業その他事業 | 100.0 | 3名 |

| ANION㈱ | 東京都港区 | 10 | その他事業 | 100.0 | 4名 |

| 福島エコクリート㈱ | 福島県南相馬市 | 50 | その他事業 | 51.0 | 2名 |

| コクドビルエース㈱ | 東京都港区 | 90 | 建築事業その他事業 | 100.0 | 2名 |

【持分法適用関連会社】

| 会社名 | 住所 | 資本金 | 事業内容 | 所有割合 | 役員兼任 |

|——————|——————|——–|———-|———-|———-|

| ㈱不来方やすらぎの丘 | 岩手県盛岡市 | 11 | その他事業 | 36.4 | 2名 |

| 小郡ロジ特定目的会社 | 東京都千代田区 | 456 | その他事業 | 40.0 | – |

【注釈】

1. 「議決権等の所有(又は被所有)割合」欄の〔内書〕は間接所有であります。

2. 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。

3. 特定子会社であります。

設備投資分析

設備投資の分析

投資の時期と規模

2017年05月期に特に大きな投資が行われ、機械・装置や建物・構築物の取得額が大幅に増加しました。投資金額は年々増加傾向にあり、2019年05月期には最も高い水準に達しました。投資は頻繁に行われており、特に関係会社においては大規模な投資が行われています。

投資の目的と内容

主要な投資分野は建物・構築物や機械・装置であり、特に太陽光発電施設の建設や賃貸用不動産の取得が目立ちます。投資の目的は新規事業の展開や生産能力の拡大、効率化などがあります。また、関連事業や全社共通の投資にも注目が必要です。

投資の効果と影響

投資により事業への影響は大きく、生産能力の拡大や新規事業の展開が進んでいます。一方で、保有目的の変更による資産の振り替えや売却も行われており、事業構造の変化が見られます。投資により成果を上げる一方で、資産の適切な管理や効果的な活用が課題となっています。